ヴァイオリンあれこれ

ヴァイオリンのレパートリーから練習法、楽器や関連品まで、つぶやいてみます

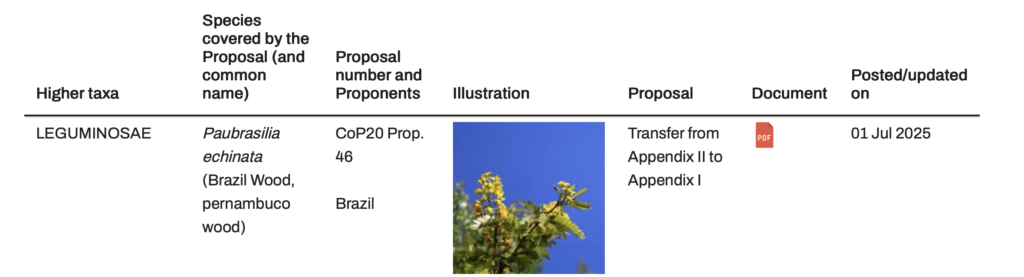

第20回Copでのフェルナンブコの件

ウズベキスタンで2025年11月24日から12月5日までの間に開催されたCOP20(ワシントン条約第20回締約国会議)で、フェルナンブコは附属書2にとどまることが決まりました。

ひと安心ですが、注釈が改定されて、これまでより厳しくなりました。改定された規定は、90日後に施行されます。

外務省のwebサイトには、「附属書IIに留めた上で、注釈を改訂し、商業目的の取引を禁止し、また完成品の非商業目的の輸送のみ適用除外とすることが明記された。さらに、当該種の国際的な管理体制を関係各国が構築することを求める決定が採択された。」とあります。

International Alliance of Violin and Bow Makers for Endangered Speciesのwebサイトに、実に様々な情報が掲載されています。この問題について、よく知りたい方はご覧になってみてください。新しく加わった条件も説明されていますが、英語で分かりにくい部分もあるので、ちょっと意訳します。

• Musicians will be able to travel with their Pernambuco bows without permits when crossing borders for performances, repairs, and other activities that do not result in a change of ownership.→「Musicians」は演奏活動や修理、その他の活動をする目的で国境を越える時に、許可証なしで、フェルナンブコが用いられた弓を携行していいが、弓の所有者を変更することは認めない。【つまり、音楽家が弓を持って外国に行っても良いけれど、行った先でその弓を売ったり、譲渡したりしてはいけない】

• Specialized permits will be required for all international sales of existing and new bows, requiring proof that the wood was harvested before the species was first CITES listed in 2007.→既存、新作に関わらず全てのフェルナンブコの弓を国際的に売買するには、特別な許可を得なくてならない。その許可申請には、2007年(この種がCITESに記載された年)以前に伐採されたフェルナンブコで作られた弓であることの証明が必須となる。【つまり、その弓に使われているフェルナンブコが、2007年以前に伐採されたと証明できない場合は、国際販売の許可はおりない。証明できる弓の場合も、国際取引には許可証の取得が必須】

• Global governments and musical instrument stakeholders will partner on actions to strengthen legal compliance, develop an identifying system for available wood and bows, and support a sustainable future for the species.→各国の政府と楽器関係者は、法令遵守を強化し、利用可能な木材や弓を識別するシステムの開発や、将来的にこの種の存続の実現を支援するための活動において、協力しあうこと。

こちらからCOP20の討議の資料を閲覧できます。

ちなみに(弓になる前の)フェルナンブコ材の商取引は「従来通りの商取引が継続」(『サラサーテ』2026年2月号40ページ)だそうです。

演奏する人たちにとっては、これまで通り弓を持って自由に移動できるという点で、とても良い結果。厳しくなったことで、弓の値段がますます上がりそうなのは遺憾。弓職人さんは、国内市場だけをターゲットにしている方はともかく、国際市場をターゲットにしている方(例えばヨーロッパの製作者)は、2007年以前の用材だと証明しないと国外で販売できないことになるので、大変そうです。やはりこのような不安定な状況では、製作技術の伝承が危機に瀕していると言って良いと思います。日本では近年、かなり優れた弓が製作されるようになりましたが、売られている弓の割合としては外国製の弓が多いのが実情です。日本のディーラーさんは仕事が増えそうです。

細かいことを言い始めるとキリが無くて、国よって国内法が異なったり、自分が「Musician」と証明できるか?ナドナド、弓を持って海外渡航する方はご用心ください。日本の常識が、海外では通用しないことは多々あります。私の場合、「Musician」と証明することは、それほど難しくないように思いますが、渡航先の国内法はどうなのか心配になってしまいます。象牙の印鑑を今でも買えることから推測すると、もしかして日本は国内法が割と緩め?渡航先の国の国内法を把握することは、さすがに難しいでしょうから、どうか皆さまもお気をつけてください。

今の時代、文化を守ることの難しさは増すばかり。フェルナンブコの問題は弦楽器奏者としては大変悩ましい問題でしかありませんが、自分が置かれている立場からだけでなく、様々な角度から見つめ直すことで、社会の中の存在としての音楽家や音楽産業の従事者の在り方を根本から問い直す、ひとつの契機になるように思います(と言うより、そうでも思わないと、やっていられません‥)。

かじのヴァイオリンスクールがAmeba塾探しの「東京都内のバイオリン教室おすすめ93選」に

Ameba塾探しの「東京都内のバイオリン教室おすすめ93選」に当教室が紹介されました!!

Amebaさん、どうもありがとうございます。

「東京都内のバイオリン教室おすすめ93選」へのリンク

https://terakoya.ameba.jp/lessons/a000001617/こちらからは塾を見つけられるみたいです。

Ameba塾探しのTOPページへのリンク https://terakoya.ameba.jp/ヴァイオリン・ヴィオラ・チェロを弾く人みんなの危機(4)〜フェルナンブコと弓製作者と音楽家の未来

ベルリンフィルのホームページに、先日、第二ヴァイオリン奏者のエヴァ・マリア・トマシEva Maria Tomasiさんのインタビュー記事(https://www.berliner-philharmoniker.de/stories/fernambuk-interview-mit-eva-maria-tomasi/)が掲載されました。このインタビューは、フェルナンブコを巡る現状について、エヴァさんが語ったもので、余談ですが、エヴァは、私が留学中にエキストラ出演させていただいていたザルツブルグ・モーツァルテウム管弦楽団のコンサートマスター マルクス・トマシMarkus Tomasiさんの妹さんです。ご兄弟はザルツブルグ出身で、マルクスは最近退団しましたが、エヴァはまだベルリンで頑張っていて、世の中にこんなに沢山ヴァイオリニストがいるのに、誰も触れないかに見えるこの話題について彼女が声を上げたことを、とても誇りに思いますエヴァ素敵

以下は、エヴァのインタビュー記事「Zwischen Baum und Bogen」から抜粋です。読みやすさを優先したので、多少意訳した部分がありますことをご了承ください。また記事で言及されている、国際ペルナンブコ保護イニシアティブ(the International Pernambuco Conservation Initiative、略称 IPCI)は活動資金の支援を募っていますが、日本ではなかなか入手しにくい情報なので、このブログの一番下に記しました。

エヴァのインタビュー「Zwischen Baum und Bogen Eva-Maria Tomasi im Gespräch über Fernambuk」

フェルナンブコが弓に使われるようになった経緯は?

バロック時代の弓は全く異なる形状でした——(今の弓とは逆に)外側に半円を描くようにカーブが付けられていました。当時の弓は、弓毛の張りは親指で調節する仕様になっていました。時が経つにつれ、弓はさらに進化しました。その過程で重要な役割を果たしたのがフランソワ・ザビエル・トゥールテです。1775年頃、彼は現在も知られる弓の形を確立しました:凹面形状で、現在も変わらない特定の長さ、そして弓を張るためのネジ付きのフロッグを備えたものです。

トゥールテ以前に、弓はsnakewood, amourette、yewの木材で作られることが多かったのですが、しかしトゥールテは、フェルナンブコが理想的な弓に必要な全ての特性——密度、強度、張力、同時に弾力性と柔軟性——を備えていることを発見しました。この長所全てを網羅した木材はフェルナンブコしかないので、そのあと約250年間にわたって、ほぼ全ての高品質な弓にフェルナンブコが使われてきました。現在はカーボン製の弓が製造されるようになりましたが、品質面では全く比べようがありません。

親指で弓の張り具合を調節する様子。以下のサイトから転載させていただきました。

https://www.baroquemusic.org/barvlnbo.htmlフェルナンブコが危機に瀕していることは、最初にいつ認識されたのか?

フェルナンブコは数世紀にわたり減少を続けています。住宅建設用資材に用いられ、比較的少量が弓製作用に回されています。1970年代に最初の植林プロジェクトが開始され、約300万本のフェルナンブコの木が植樹されました。2007年、フェルナンブコの木材はCITES(ワシントン条約)の保護対象に指定されました[後略]。

音楽業界はどのようなアクションを起こしたのか?

1999年に、国際ペルナンブコ保護イニシアティブ(the International Pernambuco Conservation Initiative、略称 IPCI)が設立されました。ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団も支援しているIPCIは、ブラジル、北米、ヨーロッパの会員によって設立された非政府組織で、フェルナンブコの在庫の保護、持続可能性の確保、再植林の促進、違法取引防止を活動の目的としています。IPCIの主導により、新しくフェルナンブコの木を植樹することや、研究プロジェクトが長年進行中しています。IPCIは、既存の弓を引き続き使用しながら、保護下で栽培されたフェルナンブコ材を用いた新しい弓を製作していけるように取り組んでいるのです。こうした方法が将来実現可能かどうかは分かりませんが——明らかに音楽家とオーケストラにとって極めて重要な問題です。

今、わたしたちはどうするべきなのか?

絶滅しそうな木がここにある。そう聞いたとき、その種の存続を守ることは私たちの使命だと、多くの人は考えます。私もその一人だし、エヴァも、弓に携わる音楽業界人誰しもが思うことでしょう。問題は、弓を使って楽器を奏でることが、多かれ少なかれ種の存続を脅かすことに繋がってしまったことです。だからと言って、フェルナンブコの弓で弾かない将来なんて、考えられません。ただ、私の世代の演奏家にとっては、フェルナンブコの弓は既に持っていて、もう買う必要がないので、海外に行く時くらいしか問題になりません。演奏旅行も楽器パスポートを取得すれば可能ではあるでしょう。一番大きな影響を受けるのは、これから弓を買う子どもや若手音楽家たち、そして長い目で見ると、何ランクも下の音しか出ない弓で奏でられた音を聴かされる聴衆の人たちだと思います。クラシック音楽の音が変わってしまうのです。

しかし弓の原料として使ったことが、この種が絶滅の危機にあることの最大の理由ではないようにも見えるのです。何が問題だったのか、何が今の問題なのかを、遠い日本で把握することは、とても難しいです。日本人がヴァイオリンを弾き始めてから、まだ(もう?)150年くらいしか経っていませんし、まさに地球の裏側にある国で起きていることで、言語も文化も違うブラジル特有の深い事情があるのではないでしょうか‥‥つまり、よく分からないことを考えても何も前に進めない、というのが多くの人が共有する現状だと思います。

エヴァは「今何をすべきでしょうか?」という問いに、次のように答えています。「私は、現在最も必要なのは可視性だと考えています。何が問題なのか、政治に対して明確に伝える必要があります。多くの人は、これを単に種の保護問題だと捉え、当然支援したいと考えています。私たちも同じです。問題は、どのように保護するかです。私たちは単に、さまざまな選択肢とその影響について議論することを求めているだけです。」ここでエヴァは「可視性」についてあまり具体的に話していませんが、これが「深い事情」の部分だったりするのでしょうか。

いずれにしても、フェルナンブコの絶滅の危機の問題と、規制引き上げによって降りかかってくる問題を、一緒に論じようとすると難しいですね。植樹しても、弓の原料が取れるようになるまで30年くらいかかると聞きました。規制を引き上げるとしても、注釈付きで、楽弓の運搬と製作については例外措置を設けることはできないのでしょうか?そして、植樹によって確保したフェルナンブコの商業取引は許可にするとか。また、危惧されるのは、フェルナンブコの規制が一旦引き上げられたら、そのあとも半永久的に続くのではないだろうかという点。「種の存続の問題がある程度解決したら緩和する、目標はXX年間」というような目安があれば、文化の継承者たちの受け止め方も違ってくるような気がします。

私がここで文句(?)を言っても何の解決にもなりませんが、長年継承されてきた文化の重みというのもあるはずですから、弓製作技術保護と継承についてもちゃんと目配りしてもらえないものでしょうか?人類が何百年かけて育んできた文化はそっちのけで、動植物保護の観点からだけで政治が動いてしまっているのは、完全な片手落ちなのではないかなぁと思っています。両立させられないのは、結局政治の力不足なのかもしれないですね。

★国際ペルナンブコ保護イニシアチブへの募金について★

この団体の存在は全く知らなかったのですが、フランスの有名な弓製作者Pascal Camurat氏がSNSに投稿していて、なんとなく知るようになったのが最近です。エヴァのベルリンフィルの記事にはドイツのIPCIのリンクが貼ってありましたが、ドイツ語だけ。他の言語でなければ日本人には敷居が高いので、他の国のIPCIのウェブサイトを探してみました。英語がわかる方はアメリカのIPCIかカナダのIPCI、フランス語がわかる方はフランスのIPCI、ドイツ語の方はドイツのIPCIのホームページから辿ってみてください。お支払いには、paypalやクレジットカードが使えるシステムになっています。

沢山お金を払ってフェルナンブコの弓を買うか、フェルナンブコ以外の木材の弓(こちらも連鎖的に値上がりするかも)を買う、それ以外の人はカーボンの弓を買うというのが第一段階に起きて、そのあとは、否が応でも、カーボンがスタンダードになる、と予想しています。

弓弦楽器を弾くあなた、これでいいですか??

CITESの185の加盟国による国際会議は、今年(2025年)11月24日から12月5日まで。それで規制強化が決まったら、3ヵ月後くらいには証明書を携行しなくてはならなくなりそうだから、ヨーロッパに行くなら2月くらいまでがいいかなー🤔と考えています。

そしてもうひとつ、気になっていることがあります。。。

ヴァイオリン・ヴィオラ・チェロを弾く人みんなの危機(3)〜外国に弓を持っていけない⁈

規制が強化された場合、演奏する立場の人が受ける影響は、①国際間の移動に、弓を携行するのが難しくなる、②価格が高騰してしまう、の2点です。

「外国に弓を持っていけない⁈」、ううん、きっと大丈夫。ただ、すごーく面倒なことになるようです。経済産業省に「楽器パスポート」、つまり『日本国楽器証明(申請)書 Musical instrument certificate』を発行してもらって、国境を越える度に税関職員に提示‥ う〜ん、空港には早めに、トランジットの時間は長めに計画しないといけないですね。経済産業省の許可証発行所はお仕事増えて、なにより空港税関職員の方々が、とても忙しくなります。弓奏弦楽器持った人全員にケース開けさせて、フェルナンブコの弓かどうか確認するのでしょうか。でも一体、見分けられるのかな‥。そもそもフェルナンブコ以外の弓も、大抵フェルナンブコと見た目は似ています。検査の場でフェルナンブコではないと証明できない場合、もしかしたら没収などということにならないか、ちょっと不安です。

でも弓の高騰や国際間の移動より、もっと心配していることがあります。

弓製作が魅力のない仕事になり、製作技術の継承が危ぶまれることです。

長くこの仕事をされている方は、良質の用材を確保しているようです。でも、これからの人は?職人の仕事って、始める時も、続けるのにも、夢があってこそなのではないかと思うのです。

「ヴァイオリン職人」と言いますが、職人さんは楽器を専門にしている人と、弓を専門にしている人がいます。その両方が、大抵は楽器のメンテナンスや弓の毛替えの仕事も請負いますが、全員がそうという訳ではありません。また、楽器専門の職人さんヴィオラやチェロも作り、弓職人さんも、ヴァイオリンの弓だけを作るのではなく、ヴィオラやチェロの弓も製作します。

だから、フェルナンブコの問題は当然、弓職人さんにのしかかってきます。象牙ダメ、フェルナンブコもダメ、まだまだ他にも(くじらのヒゲも?)禁止されたり、入手しにくい用材があって、がんじがらめになったら良い仕事できないどころか、この仕事をしたいという人が出てこなくなるに違いません。

現代の弓の始祖フランソワ・トゥルテ、ドミニク・ペカットと言った19世紀の弓作りの巨匠、20世紀に入るとユージン・サルトリ‥ 信じられないサウンドを引き出す弓です。こうしたアンティークの弓(いつかペカット欲しい!!でも千万はゆうに超えるので夢でしかありませんが)と、現代の作家の弓は、かなりクオリティに差があるのは事実です。でも、現代の作家にも、アンティークのフレンチ弓に負けず劣らず凄い弓を作る人がいます。本当に、ファンタスティック!そうした製作者が存在することが、どれだけ私たちの助けになることか‥

フェルナンブコを巡る問題、見方を変えて、この点に注目して欲しいと切に願います。

もうちょっとこの話題を続けます

ヴァイオリン・ヴィオラ・チェロを弾く人みんなの危機(2)〜フェルナンブコ規制強化で弓が高騰

フェルナンブコのワシントン条約規制引き上げが決定した場合、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ‥‥そして忘れてはいけません、コントラバスも!、演奏する人にどのような影響があるのでしょうか?プロ・アマチュア問わず、どのような影響を受けるかについて、考えてみました。今回は、既に起きていることについてお話しします。

弓の価格の高騰です。昨今の弓の価格の高騰は普通ではありません。コロナ危機や円安の影響が考えられますが、円安のせいだけにできないのは間違いありません。ユーロ圏でも弓の価格が高騰しているからです。

弓に関心を寄せる人たち(ディーラー、コレクターetc.)にとって、ワシントン条約のフェルナンブコ規制強化の話題は、最新のニュースでもなんでもありません。前回のCopの会議(2022年)の前に情報が駆け巡り、彼らは遅くともその時点で知っていました。いずれ規制が強化されると誰もが想像し、既に完全に身構えています。これぞという一本を買いたいと思っている人は、もし気に入った弓を見つけたら、多少高くても買えるうちに買っておくのが賢明だと考えるわけです。楽器屋さんは、例え仕入れ値が上昇しても、売れる商品は取り扱うのが商売です(やや品薄なのは、買い控えているようにも見えますが、実はお店の奥にあるのではと邪推したくなります)。日本に住む購入者にとっては、とんでもない円安(7月から€1=170円台が続いています)も価格にのしかかり、明るい兆しは残念ですが全く見えません。出来ることと言えば、円安が終わって価格に反映されるのを待つ・・・いえいえ!今年末にワシントン条約の規制引き上げが決定すると、日本の業者は海外から仕入れることができなくなるので、そのあと円高に転じたとしても、その時はもうレートがどうであろうと関係のない世界です。また、そもそも弓の「円高還元セール」は滅多に企画されないと思います。元々高級品で、一部の「どうしても買いたい」人が相手なので、そこまで無理に売らなくていいからです。

ただ一部には、もし規制が引き上がった場合に、弓の価格が逆に下落する可能性もあるのではないかという見方もあります。私の意見では、その可能性はないと思っています。絶対的に質が高い商品でも、ニーズがなければ相場は落ちます。でもニーズがあれば、相場を下げる必要がひとつもありません。ましてや弓は消耗品で、弾けば弾くほど状態が悪くなります。つまり、コンディションが良い、質の高い弓は自動的に失われていく運命です。それが顕著なのがオールドフレンチなどの名弓です。現在も優れた弓を生み出す製作者がいますが、やはり19世紀から20世紀初頭にかけて活躍した製作者たちによる名弓にはなかなか敵いません。

演奏に用いられて、くたびれた弓が増えるということは、未使用や新品に近い状態の弓は減る一方ということです。そのため、時を追うごとに後者の希少価値は上がっていきます。どうして弓の価格の高騰一辺倒なのか、理由をお分かりいただけるでしょう。

唯一、弓に対するニーズがあるのに、フェルナンブコの名弓の価格が落ちるとしたら、フェルナンブコを上回る素材が登場した時です。もっとも、それでも「いいものはいい」ので、価値は保たれるような気がします。見よ、伝統の力。

この話題、まだまだ続きます。

ヴァイオリン・ヴィオラ・チェロを弾く人みんなの危機(1)〜弓の用材・フェルナンブコがワシントン条約の最も厳しい規制対象に!?

ヴァイオリンの弓はご覧のとおり、木の棒=スティックに馬の尻尾の毛が張ってある形状です。スティックの質は弓の良し悪しを決める最も大きな要素と考えられていて、最上の素材はブラジル原産の「フェルナンブコ」です。希少価値のある高級材で、優れた弓は全てフェルナンブコで出来ていると言って過言ありません。ヴァイオリンだけでなく、ヴィオラもチェロも同様です。実は今、このフェルナンブコが輸出入禁止になってしまうかもしれない事態に陥っています。もしそうなってしまうと、弦楽器を演奏する人、弓を作る人・売買する人は大打撃を受けて、クラシック音楽の世界が大なり小なりひっくり返ってしまうかもしれません。演奏を聴いて楽しむクラシックファンの方々も、ゆくゆくはその煽りを受けてしまうと思います。

長い年月伐採が続けられ、フェルナンブコは絶滅の危機に瀕して、保護が必要な事態に陥りました(違法伐採、密輸取引されたとの噂も)。植林などの努力もされましたが、国際的な規制が必要と考えられるようになり、2022年、ブラジル政府はフェルナンブコ材に関する規制を、ワシントン条約、つまり絶滅の危機に瀕する野生動植物の国際取引に関する条約(略称CITES)の最も厳しいランク(★)へ引き上げるように要望しました。最も厳しいランクとは、象牙と同じで、原則的に輸出入は一切禁止というものです。そして、2022年11月末に開かれたCITESの185の加盟国が会する国際会議(Conference of the Parties /略称CoP)で審議されました。

この時、引き上げは見送られて、胸を撫で下ろしたのは私だけではなかったと思います。でも、いつか近いうちに、また同じ問題が起きるとずっと心配していたのです・・・そして遂にその時が来てしまいました。

この6月、同じ提案がブラジル政府から出され、今年(2025年)11月24日から12月5日にかけてウズベキスタンで開催される第20回CoPで再び審議されることになりました。もし、この案が可決されると、フェルナンブコ材でできた弓の商業目的の国際取引は禁止となり、海外渡航時に持ち運ぶにはCITESの許可証が必須となります。一口に海外渡航と言いましたが、観光旅行から、演奏旅行、留学や引っ越しまで含めた全てで、具体的には渡航前に許可証を取得して、出国と入国の時に税関で提示しなくてはいけなくなります。

つまり平べったく言うと、

商業目的の国際取引が禁止→フェルナンブコ材の弓の輸入は禁止。だからフェルナンブコの弓は、国内にあるものをグルグル回して売り買いすることになる。

海外渡航→事前に許可証を申請して(許可が下りて、許可証を発行してもらえたら)国境をまたぐ時はいつも税関に行って許可証を見せることになる(出国時・入国時の両方で、要はパスポートコントロールのようなもの。EUの中での移動はどのような扱いになるのかは分かりません)。

許可証申請に際しては「条約適用前に取得したもの」の証明が必要で、「じゃあ領収書があればいいじゃん!」と思うかもしれませんけれど・・・フェルナンブコが使われていることが大前提なので(使われていなかったら許可証を発行する理由がない)、そのアイテムに規制対象種が用いられていることを製作者や専門家が証明した書類が必須です。これはかなりハードル高いと思うのです。イメージとしては鑑定書だと思いますが、種名や原産国が記載されている必要があるはずです(このあたりは特に重要だと思うので、必ず各自ご確認ください)。種名の表記は、ワシントン条約の附属書で用いられた種を特定する用語(例えば、パンダは「 Panda」ではなく「Ailuropoda melanoleuca」)でなくてはならないでしょう。「条約適用前に取得したもの」である証明と、対象種名・原産国などの情報の証明・・・結構大変そうです。

でもちょっと待って!メディアの情報の精度がいまひとつ不安なので、念のため第19回Copの審議内容を確認してみたいと思いました。行き当たったのは日本の外務省のサイトです。そこには以下のように書いてありました。

「ブラジルボク」:ブラジルから、注釈(旅行オーケストラや決議16.8に基づく楽器パスポートを所持する独奏者を除く、楽器の弓を含むすべての部品、派生品及び完成品)をつけて附属書IIから附属書Iへの移行を提案。議論の結果、附属書IIのままとした上で、注釈について、「完成品の再輸出は適用除外」とすること、ブラジル政府の違法対策に協力するための決定が採択された。」

今回ブラジル政府から提出された案がこれと同じなら、音楽家は↑ここに書いてある「楽器パスポート」、つまり『日本国楽器証明(申請)書 Musical instrument certificate』を取得すれば良いのです。日本で発行してくれるのは経済産業省です。詳しくはこちらをご覧ください。でもこれもとても面倒くさそう!この時点で「じゃあカーボンの弓でいいか・・・」と諦める人が続出すると思います。。。

この話題、とても大事なことなので、このあとも続けます。

ヴァイオリン・ヴィオラ・チェロを弾く人みんなの危機(2)〜フェルナンブコ規制強化で弓が高騰

****************************************

★ワシントン条約では、絶滅のおそれがあり保護が必要と考えられる野生動植物を「附属書I Appendix1」「附属書Ⅱ Appendix2」「附属書Ⅲ Appendix3」の3つに分類しています。フェルナンブコについては以下の通り。

現状「附属書Ⅱ 」・・・「現在は必ずしも絶滅のおそれはないが、取引を規制しなければ絶滅のおそれのあるもの」⚫️商業目的の取引は可能 ⚫️輸出国政府の発行する輸出許可書等が必要

提案「附属書I 」・・・「絶滅のおそれのある種で取引による影響を受けている又は受けるおそれのあるもの」⚫️学術研究を目的とした取引は可能 ⚫️輸出国・輸入国双方の許可書が必要

****************************************

※ 出来る限り正確な情報を記すように心掛けていますが、万が一、ここに書いた情報に誤りがあったり、誤解を招いてしまうなどして、どなたかの不利益となることがあったとしても、著者は一切の責任を負いません。ワシントン条約は非常に重要な厳守すべき国際ルールだと認識しています。そして、大切な弓にかかわることです。必ずご自分で経済産業省などの関係機関に問い合わせて、くれぐれも慎重にご対応されるようにどうかよろしくお願いいたします。 梶野絵奈

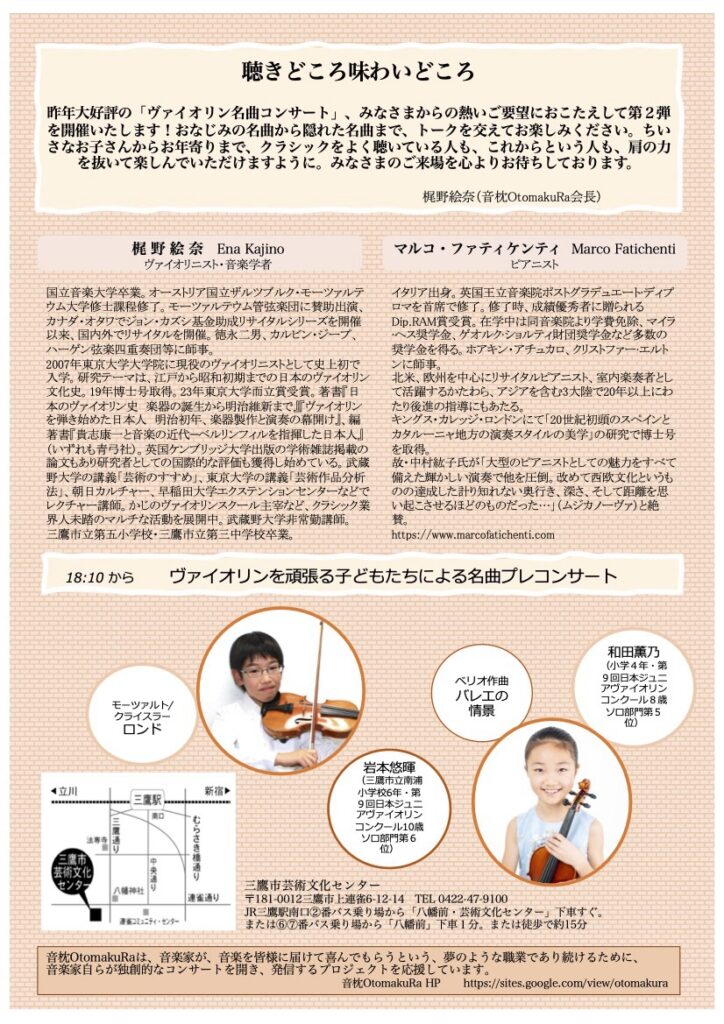

コンサートに行ってみようvil.4

今年も、音枕恒例の「コンサートに行ってみよう」、いつもの三鷹市芸術文化センターで開催します!

3月19日 水曜日です。次の日は祝日なので、夜遊びしてください(^^)

18:10より、子どもたちによるプレコンサート、19時から本公演です。

名曲をモリモリ盛り込んだ、楽しいプログラムです(詳しくは、音枕OtomakuRaの特設サイトをご覧ください)。

クライスラーの「愛の喜び」「愛のかなしみ」、エルガー「愛のあいさつ」、モンティー「チャールダーシュ」など小品を沢山演奏します!小品って、味付けが良くないと全然つまらないから、実はすっごく難しい!特に、クライスラーの曲はそうなんです。でもそろそろやってみようと思って、プログラムに入れたのです。

まだまだお席、たくさんあります。皆さまのお越しを心よりお待ちしております❣️

チケットのお申込みは、本ページ一番下のQRコード、もしくはメールotomakura.ticket(at)gmail.com

などでお願いいたします。詳しくは音枕特設サイトをご覧のください。

これまで同様、三鷹市、三鷹市教育委員会、青弓社、そして今回は、公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団にもご協力いただいております。どうもありがとうございます。

↓ チケットお申し込み用QRコードです

クライスラーにはまっています

「愛の喜び」「愛の悲しみ」「美しきロスマリン」で有名なヴァイオリニスト、フリッツ・クライスラーFritz Kreisler(1875-1962)のお話。

急にクライスラーのあの芸風の謎を解きたくなって、演奏している動画がないか探してみました。

今のところ、この音が無い動画しか見つけられていません

正直、この動画から捉えられる奏法の特徴は、ヴィブラートは手首からでなく腕から、フランコベルギー派のボーイングくらいですが、こんなににこやかにヴァイオリンを演奏する人も珍しい・・・神ですね!みんなに好かれた大スターだったのもわかります。

練習嫌いだったことを裏付ける逸話を共演者が話しているYouTube動画もあったりして、動画探索はなかなか面白かったです。さて、練習しようかな🎻

ヴィヴァルディ「四季」2022年の動画の期間限定公開スタート

2022年12月14日「コンサートに行ってみよう2022 ヴィヴァルディ「四季」全曲」のコンサートから、「四季」の演奏をレクチャーの動画が只今公開中です。期間限定で3月17日まで!

前田麻里さんによる絵画がほんとうに素敵です✨この動画でしか見ることができない作品たち・・・是非お楽しみください。

新刊書のタイトル決定!「ヴァイオリンを弾き始めた日本人」

来月中旬に出版する書籍のタイトルが決まりました!「ヴァイオリンを弾き始めた日本人 明治初年、演奏と楽器製作の幕開け」です。

500ページをゆうに超える分量、内容共にヘビー級の書籍です。

正直に言って、一体どなたが読んでくださるのだろうと思うような、マニアックな内容!

でも、ヴァイオリンが日本に入ってきて、こんなに普通に弾くようになったのは、全然普通ではないと思うのです。日本人全体からすればヴァイオリンを弾く人の割合は多くありませんが、それでも日本のヴァイオリン人口はかなりのものです。こんなにも一生懸命に日本人がヴァイオリンを練習し、真剣に演奏に取り組んでいる、そのことを考えた時に、ヴァイオリンを弾く歴史、そして楽器の国産が開始された歴史を知ることは、とても意義のあることだと思って調査・執筆し、出版させていただける運びとなりました。

長く残る本になることを祈っています🎶ヴァイオリン万歳!